(Text: Swenja Münster)

Darwins Notizen, das Honjo-Masamune-Schwert und das Zarengold: Wir stellen zehn historischen Schätze vor, die bis heute gesucht werden.

Der Tempelschatz von Jerusalem

Jerusalem im Jahr 70 nach Christus: Der römische Feldherr Titus steht mit 80 000 Mann vor den Mauern der Heiligen Stadt. Seit fast vier Jahren tobt in Palästina ein Aufstand; inzwischen haben die Römer aber nahezu das ganze abtrünnige Land wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Nun soll auch Jerusalem fallen, das Zentrum des jüdischen Widerstands.

Titus’ Truppen rücken unerbittlich vor – und stehen am 6. August 70 auf dem Tempelberg, dem zentralen Heiligtum der Juden. Bevor sie die Tempelanlagen in Schutt und Asche legen, rauben die Römer die wertvollsten Kultobjekte des Judentums: den goldenen, siebenarmigen Leuchter, die „Menora“, die das Licht Jahwes symbolisiert, und den ebenfalls goldenen Schaubrot-Tisch, auf den an jedem Sabbat zwölf Brotkuchen vor das Angesicht Gottes gelegt werden. Der Feldherr lässt seine Beute nach Rom bringen; sein triumphaler Raubzug wird in einem Relief auf dem Titusbogen verewigt. Die Menora und der Tisch werden in einem eigens erbauten „Tempel des Friedens“ ausgestellt – nicht zuletzt als Abschreckung für jeden, der sich mit dem Imperium Romanum anlegen will.

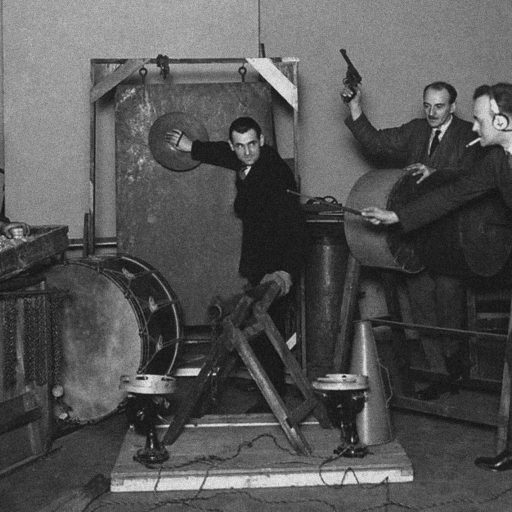

Im Jahr 70 n. Chr. überrennen die Römer den Tempelberg in Jerusalem

Aber auch das Römische Reich währt nicht ewig. Im August 410 ziehen westgotische Krieger plündernd durch die Hauptstadt; vermutlich fällt ihnen auch der Schaubrot-Tisch in die Hände. Möglich auch, dass die Westgoten ihn später mit nach Spanien nehmen. Nachdem die Mauren im Jahr 711 die Iberische Halbinsel erobert haben, bringen sie das Beutestück, so eine Theorie, als Geschenk für ihren Kalifen Walid nach Damaskus: In einer mittelalterlichen Chronik aus Mekka heißt es, der goldene Tisch von Salomon, dem Sohn Davids, sei auf einem kräftigen Maultier aus Toledo gekommen. Der Kalif lässt aus dem Gold 36 000 Dinare prägen, die wiederum als Goldplatten an die Tür der Kaaba geschlagen werden. Das Heiligtum der Juden wäre so im Heiligtum der Moslems aufgegangen.

Die Menora dagegen fällt 455 n. Chr. in Rom vermutlich den Vandalen in die Hände und wird ins nordafrikanische Karthago verschleppt. Um 534 besiegen byzantinische Truppen die Vandalen und bringen den Leuchter nach Konstantinopel zu Kaiser Justinian. Der aber will ihn nicht. Ein jüdischer Berater hat ihn gewarnt: Das geraubte Heiligtum habe bereits Römern und Vandalen Unglück gebracht, es müsse in seine Heimat zurückkehren. Auf dem Weg dorthin verliert sich die Spur der Menora.

Oder war alles ganz anders? Vielleicht versteckten die Westgoten den Tempelschatz auch im heutigen Südfrankreich. Dort, in dem Dörfchen Rennes-le-Château, kam der Pastor Bérenger Saunière Ende des 19. Jahrhunderts plötzlich zu verdächtigem Reichtum – hatte er das Gold gefunden und verhökert? Hartnäckig hält sich auch eine andere Legende: Die Tempelschätze der Juden befänden sich seit Jahrhunderten hinter den Mauern des Vatikans. Ein israelischer Minister scherzte noch 1996 bei einer Audienz, Papst Johannes Paul II. möge nach der Menora suchen lassen.

Der Peking-Mensch

Im Dezember 1929 macht der chinesische Paläontologe Pei Wenzhong 40 Kilometer westlich von Peking in einer Kalksteinhöhle einen sensationellen Fund: Bei Kerzenschein stößt er auf die fossilen Knochenstücke eines Urmenschen. Homo erectus pekinensis, der „Peking-Mensch“, lebte vor 780 000 Jahren – und markiert einen Meilenstein in der Geschichte der menschlichen Evolution. Nach und nach tauchen Zähne, Schädel, Unterkiefer von mehr als 40 Individuen auf.

Doch dann gerät der Peking- Mensch zwischen die Fronten des Japanisch-Chinesischen Kriegs: Im November 1941 packt ein chinesischer Forscher die Fragmente in zwei Holzkisten, um sie vor dem Zugriff der japanischen Besetzer zu bewahren. Der Militärzug, der die Kisten von Peking aus auf ein amerikanisches Kriegsschiff bringen soll, wird von den Japanern erbeutet. Oder sinkt der Peking-Mensch auf den Meeresgrund, als das US-Schiff vor der chinesischen Küste untergeht? Die Fossilien tauchen nie wieder auf.

Noch 2005 setzt China eine Suchkommission ein, um die Knochen zu finden – die, so eine nationalistisch angehauchte Theorie, eine eigenständige Entwicklungslinie des modernen asiatischen Menschen belegen sollen. Derweil lebt der Peking-Mensch als Kopie fort: in Form von Gips-Abgüssen, die ein Forscher 1935 von allen Fragmenten angefertigt hatte.

Der Schatz der Tempelritter

Sie spucken auf das Kreuz, beten Satan an, treiben Unzucht: Die Vorwürfe, die König Philipp IV. von Frankreich im Herbst 1307 gegen den Tempelritter-Orden erheben lässt, sind ungeheuerlich. Lange galten die Ordensbrüder als christliche Elite im Kampf um das Heilige Land, nun stehen sie als moralisch verkommener Haufen da, werden in Kerker geworfen, gefoltert, hingerichtet. Dabei geht es in Wirklichkeit vor allem um eines: Der König benötigt dringend Geld – und die Tempelritter sind reich, besitzen Land, Burgen, Zollrechte, Weinberge, Kontore voller Schätze. Sie haben Herrschern und Klerikern Darlehen gewährt und eine der ersten Großbanken Europas aufgebaut. König Philipp hat Schulden bei ihnen, die er nun mit einem Streich tilgt. 1312 wird der Orden vom Papst aufgelöst, 1314 stirbt der letzte Großmeister auf dem Scheiterhaufen.

Doch vermutlich fallen Philipp nicht alle Reichtümer in den Schoß. Ein Tempelbruder soll – unter Folter – ausgesagt haben, dass ein Teil des Ordensschatzes im Oktober 1307 von Paris aus mit drei Wagen und 50 Pferden abtransportiert und auf Schiffe verladen worden sei. Ziel: unbekannt. Schottland vielleicht, später wird sogar in Kanada nach dem Schatz gesucht. Oder haben die Ordensbrüder ihre Reichtümer, vor allem Goldmünzen, nicht verschifft, sondern auf der Burg Gisors nordwestlich von Paris deponiert, auf halber Strecke zur Küste? 1946 will der Schlosswächter Roger Lhomoy dort bei heimlichen Grabungen eine versteckte Kapelle samt Metalltruhen gefunden haben. Wegen Einsturzgefahr muss er die Arbeit stoppen. 1964 beauftragt der französische Kultusminister Armeepioniere, wieder auf Gisors zu buddeln. Dann wackelt der Wehrturm. Seitdem sind alle Grabungen untersagt.

Das Zarengold

Zar Nikolaus II. und seine Familie um 1913 – fünf Jahre später verlieren sie ihr Leben

Der Erste Weltkrieg tobt, die Deutschen rücken Richtung Osten vor – und Zar Nikolaus II. bangt um sein Vermögen. 500 Tonnen Gold lässt er von Petersburg nach Kasan ins Landesinnere bringen, ein Vermögen von rund 650 Millionen Goldrubeln. Doch in den Wirren des Bürgerkriegs fällt der Schatz den Weißen Garden unter deren Oberbefehlshaber Alexander Koltschak in die Hände. Das Gold, verpackt in mehr als 5000 Kisten und 1700 Säcke, wird auf 80 Eisenbahnwaggons nach Sibirien gebracht. Koltschak gerät dort schon bald in Gefangenschaft und wird erschossen. Mehrere Kriegsparteien bedienen sich daraufhin am Zarengold. Den größten Part – angeblich 410 Millionen Rubel – übergeben tschechoslowakische Legionäre, die erfolglos an Koltschaks Seite gekämpft hatten, an die Regierung in Moskau, um sich die freie Ausreise aus Russland zu erkaufen. Doch Gold im Wert von geschätzt rund 235 Millionen Euro bleibt verschollen.

Möglich, dass Koltschak es auf ausländischen Banken deponiert hatte. Verdächtigt wurden auch die Tschechoslowaken, die es bei dem Abzug in ihre Heimat geschmuggelt haben könnten. Ein erklecklicher Teil soll auf dem Grund des Baikalsees ruhen: Als Weißgardisten die Waggons von Pferden über den zugefrorenen See ziehen ließen, brach das Eis. Vielleicht kippten die Waggons auch auf einer Strecke entlang des Seeufers ins Wasser, als örtliche Bolschewiken eine Lawine auslösten. 2008 entdeckte eine U-Boot-Mission Teile eines Eisenbahnwaggons im Baikalsee – in rund 700 Metern Tiefe. 2010 wollen Forscher per U-Boot „Barren mit charakteristisch goldenem Glanz“ ausgemacht haben. Was dort genau glänzte, bleibt aber fraglich – eine Bergung aus dem tiefen Geröll erwies sich als unmöglich.

Der Beale-Schatz

317, 8, 92, 73, 112, 89 … Mit diesen Zahlen beginnt ein verschlüsselter Text aus dem 19. Jahrhundert, der zu einem millionenschweren Goldversteck führt – oder in die Irre. Die Geschichte ist verworren: 1885 erscheint in den USA eine anonym veröffentlichte Schrift. Im Jahr 1822, so die Erzählung, habe der Büffeljäger Thomas J. Beale seinem Bekannten Robert Morriss in Lynchburg (Virginia) eine verschlossene Kiste übergeben. Beale verschwand. Als Morriss 1845 die Kiste aufbrach, fand er drei verschlüsselte Nachrichten und ein Schreiben, in dem der Büffeljäger berichtet, er sei auf eine Goldmine gestoßen und habe seine Reichtümer sorgfältig versteckt. Details über den Fundort, den Schatz und über die Personen, die daran beteiligt werden sollten, stünden in den drei Zahlencodes. Man müsse sie nur knacken! Morriss scheiterte. Ein Freund von ihm kann zumindest das zweite Blatt dechiffrieren: Jede der 763 Zahlen ließ sich einem Buchstaben der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung zuordnen. Rund 8000 Pfund Gold und Silber sowie Juwelen, ist nun zu lesen, liegen bei Lynchburg. Blatt eins und drei blieben rätselhaft.

Die Schrift von 1885, in der auch alle Zahlencodes stehen, schließt mit den Worten des anonymen Autors: „Es ist überflüssig zu sagen, dass ich mit großer Spannung die Auflösung des Geheimnisses erwarte.“ Da musste er lange warten. Bis heute ist der Code nicht geknackt, haben Glücksritter rund um Lynchburg vergeblich gegraben und gesprengt. Eine „Beale Cypher Association“ biss sich von 1968 bis 1996 die Zähne an den Zahlen aus. Krypto-Historiker halten die ganze Sache allerdings für einen Scherz und das Buch von 1885 für einen Groschenroman. Die Belege für die Geschichte sind, bei Licht betrachtet, nur dünn wie Blattgold.

Das Honjo-Masamune-Schwert

Bereits zu Lebzeiten war Okazaki Masamune eine Berühmtheit. Keiner fertigte so perfekte Schwerter an wie der japanische Meisterschmied, der um die Wende des 14. Jahrhunderts in der Provinz Sagami lebte. Sein Stil war unverkennbar: eine klare graue Linie auf der Schneide und ein blitzförmiges Muster im Metall der elegant geschwungenen Klinge. Aus Masamunes Schmiede stammt auch das wohl beste japanische Langschwert aller Zeiten: das Honjo Masamune (benannt nach dem Schmied und einem der Besitzer).

Eine Legende beschreibt seinen besonderen Zauber: Einmal wollten Masamune und ein Konkurrent herausfinden, wer der beste Schmied im Land sei. Beide hielten ihre Schwerter in einen Bach. Die Klinge des Rivalen zerschnitt alle Blätter und Fische, Masamunes Klinge nur die Blätter. Der Gegner brüstete sich als Sieger – bis ein Mönch entschied, dass Masamunes Schwert gewonnen habe, weil es nicht unnötig Leben zerstöre, während das andere Schwert blutrünstig und bösartig sei.

Für den Shogun Tokugawa Ieyasu (r.) war das Masamune-Schwert Anfang des 17. Jahrhunderts ein mächtiges Statussymbol

Das Honjo Masamune wurde über Generationen von Shogun zu Shogun weitergegeben und gelangte schließlich in den Besitz der einflussreichen Tokugawa-Dynastie. Dort blieb es bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Nach der Kapitulation Japans im September 1945 forderten die Alliierten die Bevölkerung auf, sämtliche Waffen abzuliefern, auch alle Schwerter. Die Tokugawa-Familie brachte ihre Sammlung samt ihrem Masamune-Erbstück zu einer Polizeistation. Ein US-Sergeant namens „Coldy Bimore“ holte die Waffen dort ab – ein Mann, der in keinem Armee-Verzeichnis steht. Seitdem ist das Schwert, das noch 1939 zum japanischen Nationalschatz erklärt worden war, verschollen. Vielleicht wurde es eingeschmolzen, wie viele andere Schwerter auch. Oder es wurde in die USA gebracht. Vielleicht taucht es auch in Japan wieder auf. Wie jenes Schwert, das ein Japaner 2013 aus seiner Privatsammlung im Kyoter Nationalmuseum abgab. Experten identifizierten es als Werk von Meister Masamune – die erste bestätigte Wiederentdeckung seit etwa 150 Jahren.

Die Magdeburger Kunstsammlung

Vincent van Goghs „Maler auf der Straße nach Tarascon“ war dabei, Gemälde von Cezanne, Liebermann und Corinth. Mitten im Zweiten Weltkrieg bringt der Leiter der Kulturhistorischen Museums Magdeburg die wertvolle Kunstsammlung des Hauses vor den Luftangriffen der Allierten in Sicherheit. Im Oktoberg 1942 werden 400 Bilder evakuiert; viele kommen in ein Salzbergwerk in Neu Staßfurt, rund 30 Kilometer südlich der Stadt.

Doch im April 1945 brechen dort Feuer aus, vermutlich durch Brandstiftung. Von den meisten Kunstwerken bleibt nur Asche übrig. Trotzdem könnten einige Bilder gerettet worden sein – etwa durch Diebstahl. US-Soldaten, Nazis, Zivilisten, viele kämen dafür in Frage. Van Goghs Selbstbildnis steht bis heute in der Datenbank „Lost Art“ des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste, in der Hoffnung, es könne wieder auftauchen. Über die Datenbank sucht auch das Magdeburger Museum für Naturkunde nach einem seiner Schätze: Seit dem Brand werden rund 6000 Gläser mit konservierten Schwanzlurchen vermisst.

Der Florentiner Diamant

Am 1. November 1918 steht die österreichische k.u.k.-Monarchie vor dem Untergang – und in der Wiener Hofburg rafft ein Vertrauter von Kaiser Karl I. den Familienschmuck der Habsburger zusammen. Kronen, Gold, Schmuck. Und einen Edelstein, den „Florentiner“, gelb funkelnd, groß wie eine Walnuss, 137,2 Karat. Der viertgrößte Diamant der damaligen Welt. Vermutlich rund 200 Jahre zuvor war er nach dem Aussterben der Medici in den Besitz der Habsburger gekommen. 1745 zierte er die Krone von Franz Stephan von Lothringen bei dessen Krönung zum Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. 1888 trug „Sisi“ ihn an einem Halsband. Doch nun, kurz bevor am 12. November 1918 in Österreich die Republik ausgerufen wird, lässt Kaiser Karl I. den Diamanten und andere Preziosen in die Schweiz bringen. Um 1921 verpfändet er vermutlich den Florentiner auf Vermittlung eines windigen Finanzberaters – der klamme Ex-Herrscher braucht Geld. Doch dann verschwinden Berater und Juwel. Möglich, dass der Stein zersägt wird, um ihn besser verkaufen zu können. Die letzte Spur führt 1981 zu einer Auktion in Genf, wo ein gelber Diamant angeboten wird – mit 81,56 Karat kleiner als der Florentiner, aber einem anonymen Bieter 600 000 Schweizer Franken wert.

König Johanns Juwelen

Im Oktober 1216 schiebt sich ein royaler Wagenzug an Ostenglands Küste entlang: König Johann Ohneland, der Nachfolger von Richard Löwenherz, zieht gegen aufständische Adlige zu Felde. Die hatten ihn 1215 gezwungen, die „Magna Carta“ anzuerkennen und ihnen so politische Freiheiten zuzugestehen. Doch Johann hat nicht vor, sich daran zu halten: Er will die Rebellen in der Grafschaft Lincolnshire niederkämpfen.

König Johann bei der erzwungenen Unterzeichnung der „Magna Charta“

Es sind unruhige Zeiten. Der König, dick, grausam und oft sagenhaft erfolglos, kämpft an vielen Fronten. Eine feste Residenz hat er nicht; seine Schätze, die er zuvor noch in Klöstern hatte verwahren lassen, führt er nun lieber direkt mit sich. Seine Wagen sind beladen mit dem königlichen Haushalt, vermutlich der Kriegskasse und den Kronjuwelen, mit Gold- und Silbergeschirr, Kerzenleuchtern, Juwelen, der Königskrone. Wohl um den 12. Oktober 1216 will der Zug den Wash zu überqueren, ein weitläufiges, gefährliches Mündungsdelta, wo mehrere Flüsse ins Meer fließen. Doch vermutlich bleiben die Wagen im Matsch stecken – dann kommt die Flut. Spült Pferde und Karren fort und mit ihnen Johanns Reichtümer. König Ohneland, nun auch ohne Schatz, stirbt nur Tage danach mit 48 Jahren an der Ruhr. Später wird er als gemeiner Gegenspieler von Robin Hood in Legenden auferstehen. Seine Kronjuwelen wurden bis heute nicht gefunden. Der Wash selbst wird den Schatz wohl nicht mehr preisgeben: In den vergangenen Jahrhunderten wurden große Teile trockengelegt, um Land zu gewinnen. Dort, wo einst wohl des Königs Stolz im Schlick versank, wachsen heute Kartoffeln.

Darwins Notizbücher

Am 24. November 2020 wendet sich Dr. Jessica Gardner, Chefbibliothekarin der Universität von Cambridge, in einem Video an die Öffentlichkeit: „Es bricht mir das Herz, dass der Verbleib von (zwei) Notizbüchern Darwins, einschließlich Darwins ikonischer Zeichnung vom „Baum des Lebens“, derzeit unbekannt ist …“ Die Aufzeichnungen eines der größten Naturwissenschaftler aller Zeiten – einfach weg.

Ab 1837, nach fast fünfjähriger Weltreise, hatte Charles Darwin seine Gedanken über die Evolution in einigen Kladden festgehalten, mehr als 20 Jahre vor seinem bahnbrechenden Werk „Über die Entstehung der Arten“. Seine Notizbücher schienen in Cambridge gut aufgehoben: Die Universität verfügt über eines der größten Darwin-Archive der Welt. Im September 2000 wurden einige der Heftchen intern herausgegeben, um sie zu fotografieren. 2001 fiel auf, dass zwei von ihnen nicht wieder an ihrem angestammten Platz standen. Jahrelang hoffte die Bibliotheksleitung, sie seien nur falsch eingeordnet worden und würden wieder auftauchen. Doch eine Suchaktion im Jahr 2020 verlief ergebnislos. Darwins Notizen wurden vermutlich gestohlen. Jessica Gardner bittet in ihrem Video um Hinweise. In Cambridge durchkämmt man derweil weitere 45 Buchregal-Kilometer. Geschätzte Suchzeit: fünf Jahre.

Der Artikel ist in der Ausgabe 09/2021 von P.M. History erschienen.