(Text: Alexander Stirn)

Man nehme: etwas Wasser, einen Hauch Kohlendioxid, sehr viel Sonnenlicht – schon entsteht Treibstoff im Überfluss.

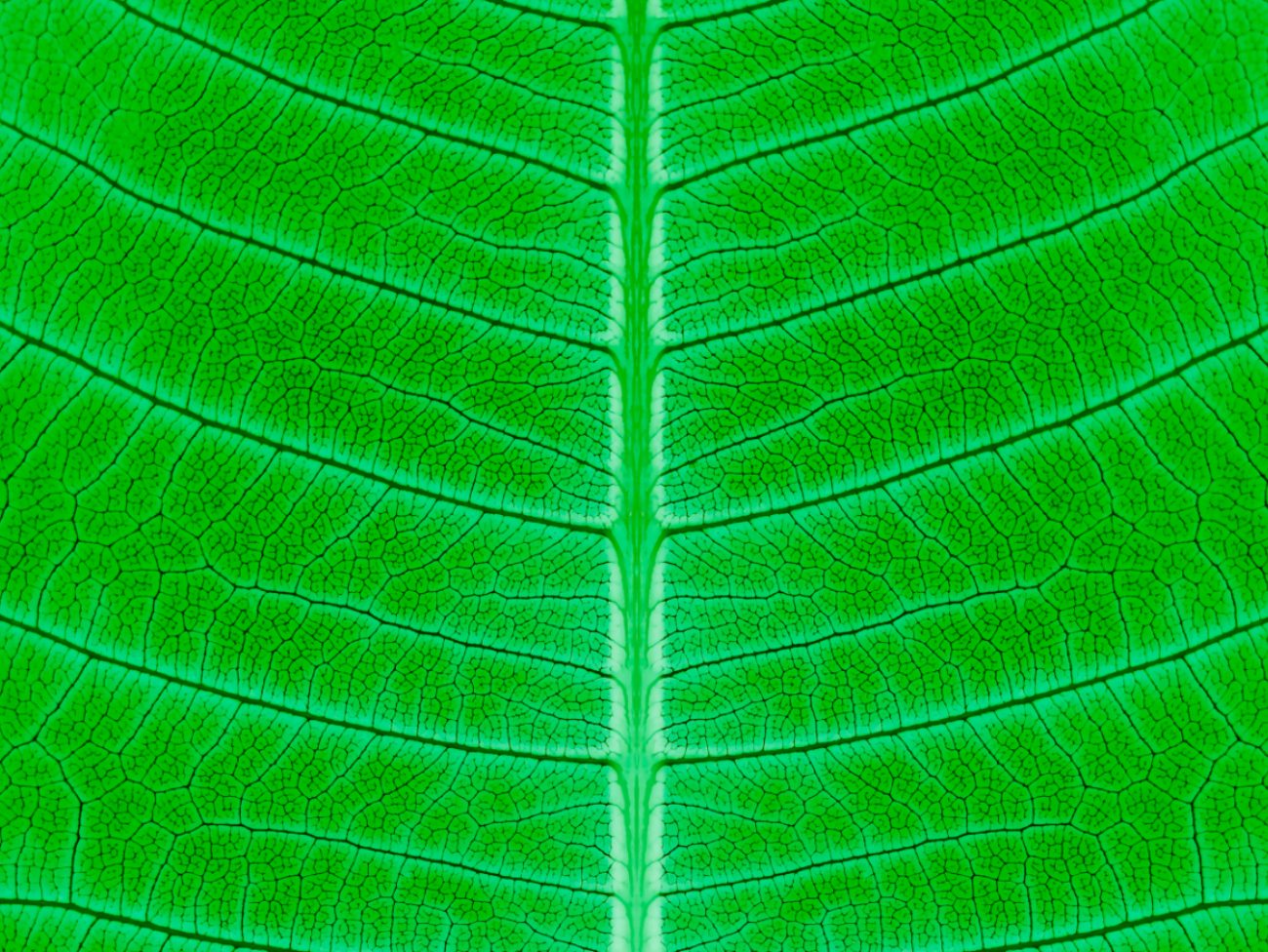

Ein unseriöses Versprechen? Keineswegs! Die Natur betreibt das seit Urzeiten höchst erfolgreich: Winzige Kraftwerke in den grünen Blättern der Pflanzen, in den Zellen von Algen und sogar in manchen Bakterien wandeln unentwegt Kohlendioxid aus der Atmosphäre in Zucker um. So decken sie ihren Energiebedarf – und den aller Lebewesen, die sich von ihnen ernähren. Die Methode heißt Fotosynthese und gehört zu den großen Erfolgsgeschichten der Natur.

Können wir die Idee nicht kopieren? Lassen sich künstliche Blätter entwickeln, die genau das Gleiche tun und eventuell noch effizienter funktionieren? Falls ja, könnten wir Apparate entwickeln, die aus Licht nicht nur Strom erzeugen – wie Solarzellen es bereits seit Langem tun –, sondern die Sonnenlicht ohne Umwege in Brenn- und Treibstoffe verwandeln: günstig, unerschöpflich, klimaneutral.

Die Forschungsteams, die sich diesen Fragen widmen, haben bereits vielversprechende Ergebnisse erzielt. Sie haben erste künstliche Blätter entwickelt: komplexe mehrlagige Strukturen, die Licht in energiereiche chemische Verbindungen umwandeln, aus denen sich zum Beispiel Treibstoff herstellen ließe. Solcher ist notwendig, um zukünftig Flugzeuge und manche Schiffe klimafreundlich anzutreiben. Er ließe sich aber auch, anders als Strom, problemlos aufbewahren; etwa für jene Zeiten, in denen andere erneuerbare Stromquellen ausfallen, weil die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht. »Wir steuern zunehmend auf ein Speicherproblem zu, das – technisch gesehen – zum Kernproblem der Energiewende werden könnte«, sagt Holger Dau, Biophysiker an der Freien Universität Berlin.

Noch sind künstliche Blätter teuer und instabil

Noch handelt es sich bei den künstlichen Blättern allerdings um Prototypen, um wenige Quadratzentimeter große Forschungsobjekte. Die Apparate funktionieren lediglich in einem Wasserbad, in das Kohlendioxid gepumpt wird. Sie sind weit entfernt von einem wirtschaftlichen Dauerbetrieb, sind teuer und instabil. Doch all das soll sich nun ändern.

»Über Milliarden Jahre hinweg hat die Natur einen ausgeklügelten Mechanismus entwickelt, um die Strahlung der Sonne chemisch zu binden«, sagt Thomas Hannappel, Physikprofessor an der Technischen Universität Ilmenau. Die Natur einfach nachzuahmen wäre dennoch keine gute Idee. Die Blätter gehen äußerst verschwenderisch mit der Sonnenenergie um, wie der Wirkungsgrad belegt: Von dem Licht, das im Laufe eines Jahres auf einen Acker fällt, verwandeln die Pflanzen weniger als ein Prozent in Biomasse und damit in chemische Energie.

Pflanzen müssen wachsen, müssen sich fortpflanzen, müssen in der Lage sein, ihre Blätter sowie die darin arbeitenden Kraftwerke zu reparieren und ständig zu erneuern. Ist dafür ausreichend Energie vorhanden, erfüllt ihre Methode die Anforderungen der Evolution, unabhängig vom Wirkungsgrad. »Biologische Systeme eignen sich sehr gut für die Zwecke der Biologie«, sagt Dau, der das deutschsprachige Standardwerk über künstliche Fotosynthese verfasst hat. »Sie sind aber nicht dazu gemacht, uns Treibstoffe zu liefern.«

Künstliche Blätter benötigen weniger Landesfläche

Wollte Deutschland seinen gesamten Primärenergiebedarf mit Pflanzen decken, zum Beispiel mit Raps für Biodiesel oder Mais für Biogasanlagen, müsste es mindestens das Doppelte seiner Landesfläche damit bepflanzen, rechnet Dau vor. Unmöglich. Bei künstlichen Blättern mit einem Wirkungsgrad von etwa zehn Prozent, den heutige Prototypen locker erreichen, wäre es nur noch ein Zehntel der Landesfläche. Entsprechende Paneele könnten die Landschaft bedecken, so wie es heute Solaranlagen tun. »Ein Zehntel ist noch immer sehr, sehr viel«, sagt Dau, »aber es ist vielleicht nicht mehr ganz so illusorisch.«

Der Traum vom künstlichen Blatt ist alt. Bereits vor mehr als 100 Jahren ermunterte der Chemiker Giacomo Ciamician die Kollegenschaft im Fachblatt »Science«, das »gut gehütete Geheimnis der Pflanzen« zu lüften und nach dem Vorbild der Biologie Brennstoffe zu erzeugen. Es sollte allerdings bis zum Jahr 1998 dauern, bis Physiker im Labor das erste künstliche Blatt entwickelten. Teure Materialien wie Platin, aber auch das krebserregende Galliumarsenid waren dafür nötig. Das Blatt begann zudem innerhalb weniger Stunden zu »welken«; seine Energieausbeute brach zusammen.

Eine Solarzelle übernimmt die Aufgabe des Chlorophylls

Schon damals zeigte sich: Es ist nicht einfach, die Natur nachzuahmen. Die lebenden Kraftwerke in den grünen Blättern folgen einem ausgefeilten Plan. Ihr grüner Farbstoff Chlorophyll nutzt das Sonnenlicht, um Wasser mithilfe negativer Ladungsträger, der Elektronen, in seine Bestandteile zu zerlegen: in Sauerstoff und Wasserstoff. Außerdem entstehen die energiereichen Moleküle ATP und NADPH, die den zweiten Teil des Prozesses antreiben: Aus dem gewonnenen Wasserstoff sowie Kohlendioxid aus der Luft baut die Pflanze Glukose auf, auch Traubenzucker genannt.

All die Schritte muss ein künstliches Blatt nachahmen, ohne sie exakt zu kopieren. Die Aufgabe des Chlorophylls übernimmt eine Solarzelle. Sie setzt mithilfe des Sonnenlichts Elektronen frei und bugsiert sie in eine wässrige Lösung. Dort treiben die geladenen Teilchen jene chemischen Reaktionen an, an deren Ende Treibstoff steht – wie Glukose ein Produkt aus Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff.

Ein Tandem aus zwei Halbleiterschichten ist nötig

Doch um reaktionsfreudige Elektronen zu erzeugen, sind hohe Spannungen nötig – zu hoch für heutige Standard-Solarzellen. Es braucht Sonderanfertigungen in Tandemstruktur: Gleich zwei Halbleiterschichten fangen das Licht auf und wandeln es in Strom um. Halbleiter sind chemische Strukturen, die so präpariert werden können, dass sie gezielt Elektronen freisetzen und dadurch leitend werden.

Die Schichten des Tandems sind übereinander aufgebracht und sollen die Sonnenstrahlung optimal ausbeuten. Die erste Schicht verwertet den bläulichen Teil des Lichts, in dem höhere Energien stecken. Die darunterliegende Schicht zielt auf rote und infrarote Strahlung mit etwas niedrigerer Energie. Die Spannungen der beiden Solarzellen addieren sich – wie bei Batterien, die hintereinander in eine Fernbedienung gelegt werden.

Das Besondere: Wie hoch die Spannung ausfällt, können Forschende durch geschickte Wahl und Anordnung der genutzten chemischen Elemente festlegen. Schließlich bringt es nichts, zu viel Spannung zu erzeugen. Oder, wie es Thomas Hannappel formuliert: »Diese Halbleiter verhalten sich wie ein sehr gutes Pferd: Das soll auch nur so hoch springen, dass es gerade über ein Hindernis kommt.«

Forschungsteams setzen auf Katalysatoren

Die Spannung allein reicht aber noch nicht, um die gewünschten Reaktionen ablaufen zu lassen, jedenfalls nicht in annehmbarer Zeit. Forschungsteams setzen daher auf Katalysatoren, um den Vorgang zu beschleunigen. Durch ihre bloße Gegenwart verringern diese die Energie, die nötig ist, um eine Reaktion anzustoßen, sodass solche Prozesse deutlich bereitwilliger und schneller ablaufen.

Als Standardkatalysatoren zur Aufspaltung von Wasser dienen heutzutage Platin und Iridium. Beide Metalle sind teuer und rar, Iridium zählt sogar zu den seltensten natürlich vorkommenden Elementen der Erde. »Solange wir davon, wie bislang, nur kleine Mengen benötigen, ist Iridium gerade noch erschwinglich«, sagt Holger Dau. Sollten aber eines Tages künstliche Blätter voller Iridium große Landflächen bedecken, würden die Preise ins Unermessliche steigen. Günstige, aber ebenso effektive Alternativen müssen gefunden werden.

Der vollständige Artikel ist als Titelthema in der Ausgabe 04/2022 von P.M. erschienen.